Der Lange Weg nach Spandau

Im Museum Europäischer Kulturen hat vor wenigen Tagen die Ausstellung „daHEIM: Einsichten in flüchtige Leben“ eröffnet. Sie wurde von geflüchteten Menschen selbst gestaltet und erzählt ihre Geschichten – Kristina Heizmann war vor Ort und hat einige der Beteiligten kennengelernt.

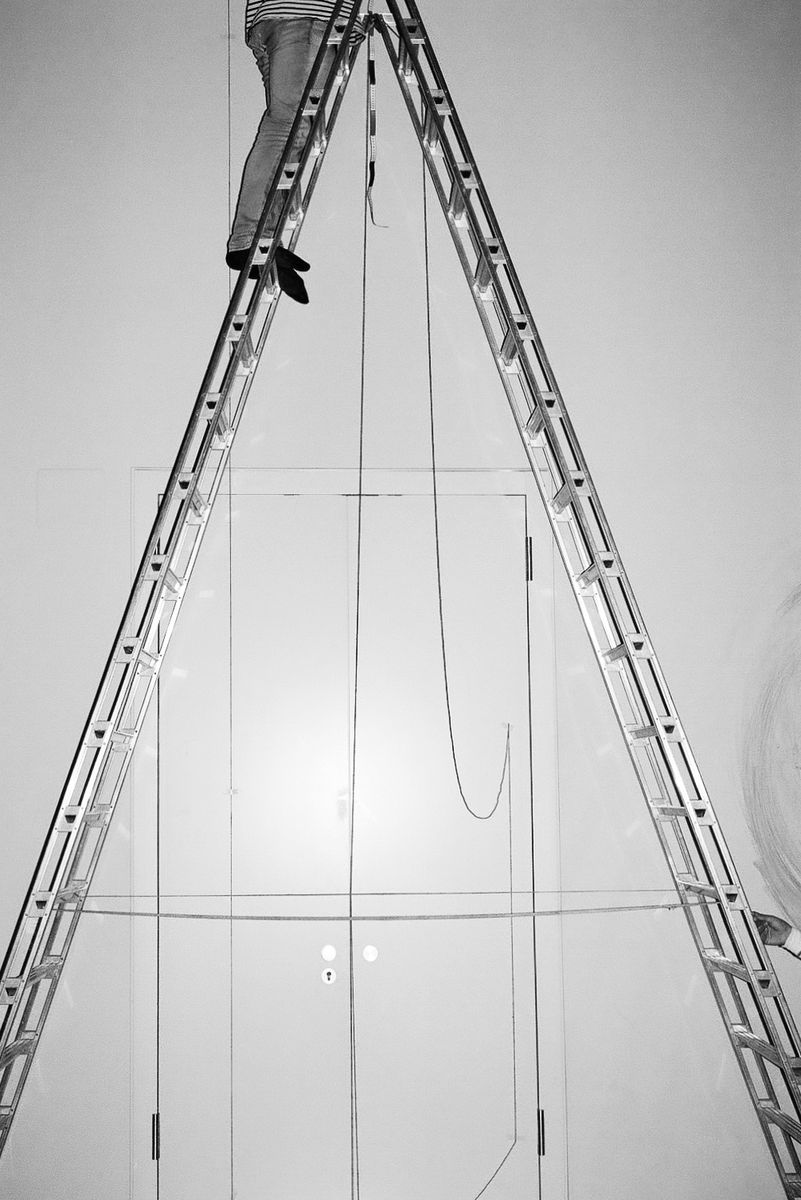

Afghanistan. Pakistan. Iran. Irak. Türkei. Griechenland. Mazedonien. Serbien. Ungarn. Österreich. Liechtenstein. Schweiz. Frankreich. Belgien. Deutschland. Jasim steht im Museum Europäischer Kulturen in Dahlem und malt diesen Weg quer durch den Nahen Osten und Europa auf eine Wand. 15 Länder hat er durchwandert, hat fast die ganze Strecke zu Fuß hinter sich gebracht. Immer nachts. Tagsüber hat er sich versteckt, gewartet, um in der nächsten Nacht weiterzugehen. Manchmal, sagt Jasim, hat er auf dieser Reise tagelang nichts gegessen, nicht geschlafen.

Sein Leben ist eine Aufzählung von Ländern, die ihn nicht haben wollten – nicht einmal sein eigenes. Seine Mutter hatte ihn, das in Afghanistan unehelich geborene Kind, zunächst für vier Jahre nach Pakistan gegeben. Zu seinem eigenen Schutz, wie er erklärt: Denn in seinem Geburtsland wird er als „ibn Haram“, als Vaterloser, beschimpft, ist rechtlos und aus jeder sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen. In Afghanistan bringt ein uneheliches Kind Schande über die Mutter, über die Familie. Für Jasim hieß diese Ächtung: nie mit anderen Kindern zu spielen, nie eine Moschee zu besuchen, sich immer am Rand der Gesellschaft zu befinden.

Warten auf ein Ankommen

Jasim erzählt mit leiser Stimme, schaut viel auf seine Hände. Man muss sich anstrengen, ihn zu verstehen. Sein Alter ist schwer zu schätzen, er könnte 35 Jahre alt sein, aber auch 45. Tatsachlich ist Jasim 31. Die Flucht, die Ungewissheit, das Warten auf ein Ankommen haben ihn alt gemacht, sagt er und zeigt auf sich selbst. Die Haare an den Schläfen sind grau, in sein Gesicht haben sich die Erfahrungen der letzten fünf Jahre eingeschrieben. Er kann kaum schlafen, ist auch hier in Deutschland um vier Uhr morgens hellwach. Viel Stress, sagt er und meint damit die psychische Belastung, die es bedeutet, wenn man ohne festen Boden unter den Füßen lebt, ohne die Sicherheit, irgendwo auch mal bleiben zu können.

Heimat, das sind für Jasim seine Familie und sein Land. Zurück will er trotzdem nicht. Afghanistan sei in der Vergangenheit gefangen und bewege sich jeden Tag weiter zurück, erklärt er. Kinder dürfen nicht lesen und schreiben lernen, Schulen werden geschlossen. Die Taliban herrschen heimlich auch dort, wo sie nicht offiziell an der Macht sind, und gehen rigoros gegen alles vor, was sie für zu weltlich befinden. Ein zutiefst ungerechtes Land sei Afghanistan, und ohne Bildung für breite Teile der Bevölkerung werde sich das auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Ein Land auf dem Weg zurück in die Vergangenheit, ohne Zukunft.

Handfest, humorvoll, offen

Seit Januar 2015 ist Jasim in Deutschland, seit Juli wartet er in der Gemeinschaftsunterkunft in der Staakener Straße in Spandau auf die Verhandlung seines Asylverfahrens. Das Wohnheim liegt an der Grenze zum Industriegebiet, und irgendwie auch an der Grenze zur deutschen Gesellschaft. Genormtes Warten, so könnte man das beschreiben, was hier passiert. Ungefähr einhundert „Heimbewohner“ sind hier verteilt auf Zimmer mit bis zu fünf Betten, einem kleinen Tisch, Stühlen, Schrank und Waschbecken. Brauner, fleckiger Teppichboden erzählt von der Vergangenheit des Gebäudes als ehemaliges Gesundheitsamt. Instinktiv möchte man nach dem Automaten suchen, der die Wartenummern ausgibt. Eine Gemeinschaftsküche befindet sich auf dem Flur, die Toilette ebenso. Hier hat man nicht das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein oder eigenen Raum zu finden.

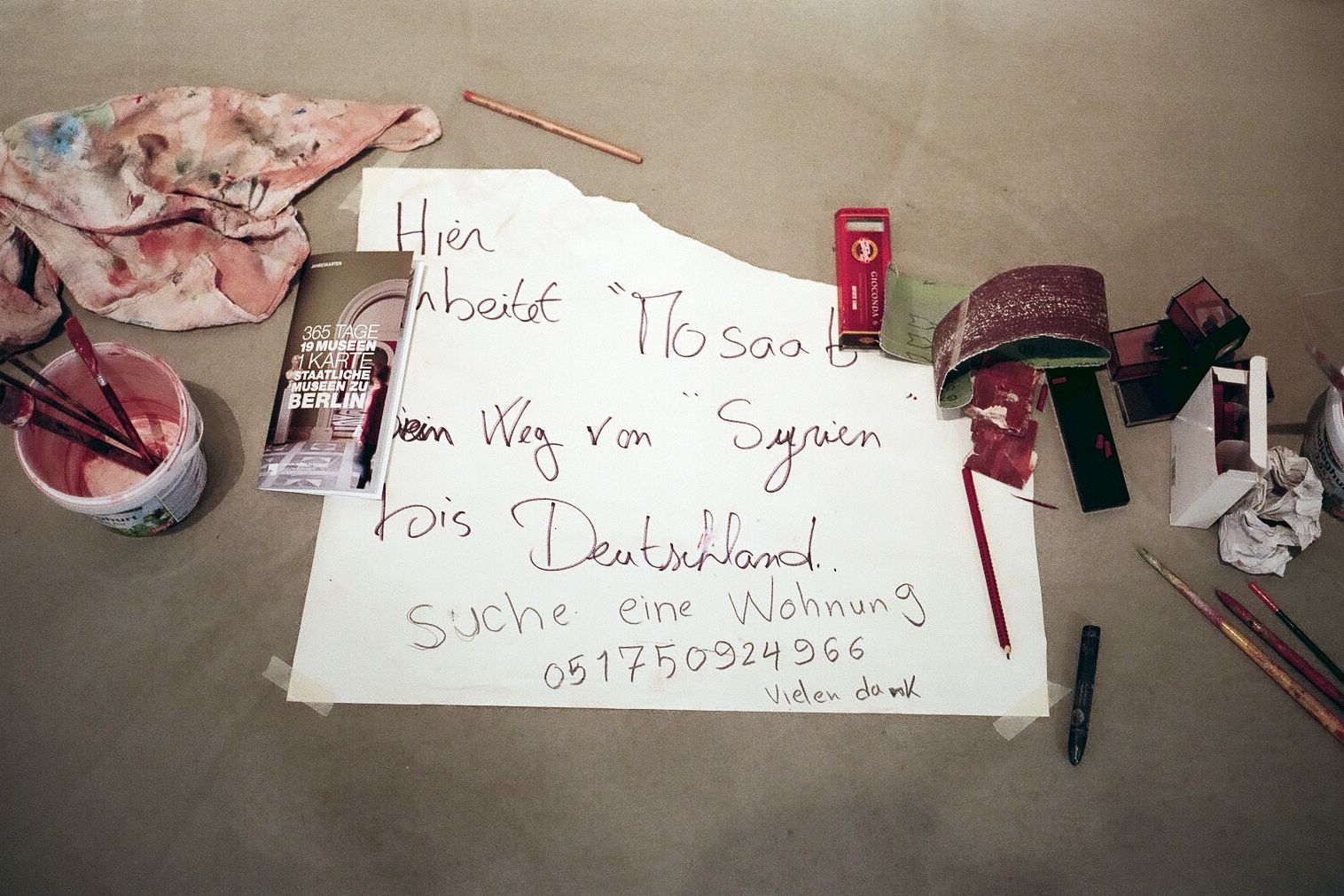

Ob das wirklich so sein muss, stellt die Künstlerin Barbara Caveng in Frage. Das von ihr 2015 ins Leben gerufene Projekt KUNSTASYL will, dass Menschen, die fliehen mussten, an der Gestaltung ihres Lebensraumes beteiligt werden. KUNSTASYL ist deswegen auch keine Beschäftigungstherapie, kein betreutes Malen und Basteln. Das Projekt versteht sich vielmehr als Plattform, über die im gemeinsamen Austausch Möglichkeiten eröffnet werden sollen; gleichzeitig geht es darum, die Kommunikation nach innen und nach außen zu stärken.

Was zunächst nach wolkiger Theorie klingt, wird sehr handfest, humorvoll und mit einer großen Portion Offenheit in die Praxis umgesetzt: Syrer, Albaner, Iraker, Pakistaner, Deutsche stehen eng aneinandergedrängt in einem der Zimmer. Die Metallbetten sind auf der einen Zimmerseite übereinandergestapelt, das spärliche Mobiliar an den Rand geschoben. Eine Wand, die Wand neben Yasirs Bett, soll heute gestrichen werden. Er möchte Farbe, um darauf die Augen und mit ihnen den Geist ausruhen lassen zu können. Blickt man auf die eierschalfarbenen, leicht schmuddeligen Wände, kann man den Wunsch des 30-Jahrigen aus dem Irak gut verstehen. Die Austauschbarkeit des Mobiliars, die Beliebigkeit des Zimmers – wie soll man sich hier zu Hause fühlen, neue Erinnerungen entstehen lassen? Stattdessen ist viel Platz für die Geister der Vergangenheit.

Eine Weltgesellschaft im Kleinformat

Während Yasir gemeinsam mit Dachil die Farbe anrührt, erklärt Barbara Caveng die Grundidee des KUNSTASYLS. Es ist kein Projekt „für Flüchtlinge“, sondern etwas, das im Miteinander entsteht, aus den Ideen und Impulsen derjenigen, die sich beteiligen. Überhaupt, „Flüchtlinge“ oder „Geflüchtete“, diese Begriffe werden im Projekt nicht verwendet. Für Barbara Caveng und alle am Projekt Beteiligten sind das einfach Menschen, die ein solches Etikett nicht verdient haben: Ein Etikett, das den Blick auf den Charakter, überhaupt auf die Person verstellt, die einem gegenübersteht. Begriffe, die die Menschen, die fliehen mussten, aus der Gesellschaft ausgrenzen.

So grundsätzlich und tatsächlich grenzenlos funktioniert das KUNSTASYL dann auch: Es gibt keine Projekte nur für Männer, nur für Frauen, für Kinder oder für bestimmte Religionsgruppen. Die Aktionen sind offen für alle, die daran teilnehmen wollen, es ist eine Weltgesellschaft im Kleinformat, die hier täglich ausprobiert, geübt und gelebt wird. Tatsächlich werkeln in diesem Moment Menschen aus sechs Nationen und mindestens vier Religionsgemeinschaften einträchtig an der Umgestaltung des Zimmers, während Kinder herein- und hinaustoben und immer mal wieder jemand die Türe öffnet, um sich nach dem Stand der Arbeiten zu erkundigen.

Dass die Idee des von Grund auf gemeinsam erarbeiteten Projekts trotz anfänglicher Skepsis funktioniert, bestätigt auch Dachil. Von Anfang an war der 24-Jahrige, der aus Sindschar im Irak stammt, Teil des Teams, hat die Entwicklung des Projekts maßgeblich mitgestaltet. Er hat auch das Logo des KUNSTASYLS entworfen. Es zeigt einen Mann, der seinen Fingerabdruck wie einen Stein auf dem Rücken schleppt: unauslöschbare Abdrucke, die das Leben auf der Seele hinterlasst. Trotz dieser Spuren, die jede Bewohnerin und jeder Bewohner mit sich herumträgt, ist das Zusammenleben im Wohnheim ein anderes geworden, seit der Bauwagen des KUNSTASYLS dort auf dem Hof steht, findet er. Die Menschen definierten sich nicht mehr in erster Linie über ihre Herkunft oder über ihren Glauben. Stattdessen sei eine neue Identität jenseits der Religionen und Nationalitäten gewachsen.

Zum eigenen Handeln ermächtigt

Die Bewohner sind stolz auf das, was sie hier tun. Das Projekt, sagt Dachil, gebe ihnen ihre Würde zurück. Und die Freiheit, das Gegenüber als Person, als Individuum zu sehen. „Die Kunst hat die Menschen hier in Kontakt miteinander gebracht“, sagt Dachil. Dass man zusammenleben kann mit denjenigen, die ganz anders denken als man selbst, das hätte er vorher nicht für möglich gehalten.

Jetzt greift das KUNSTASYL von Spandau nach Dahlem. Das Projekt hat einen der Räume des Museums Europäischer Kulturen in „freundlicher Übernahme“ okkupiert, ein Banner mit dem Fingerabdruck-Logo flattert am Museumseingang. Im Museum malt nicht nur Jasim seinen Weg nach Deutschland, sondern auch Dachil und andere Bewohner des Spandauer Wohnheims. Ihre schmerzhaften Erinnerungen, aber auch ihre Träume nehmen an den Wänden des Raumes Gestalt an. Zusammengehalten werden sie von der ikonischen Welle des japanischen Holzschnittmeisters Hokusai, die sich durch alle Gemälde zieht. Die Welle ist Symbol der Kraft, des Schmerzes, aber auch der Hoffnung und der Bewegung. In den Räumen des Museums haben die Bilder und Gedanken Platz, sich zu entwickeln.

„Beispiellos“ findet es Barbara Caveng, dass eine Institution wie das Museum Europäischer Kulturen „einfach 500 Quadratmeter frei macht, damit die, die kommen, wieder zum eigenen Handeln ermächtigt werden.“ Also eben keine paternalistische Einladung zur Teilhabe oder zur freundlich genehmigten Integration in eine Mehrheitsgesellschaft – sondern eine Möglichkeit, Unterschiede zu zeigen und auch bestehen zu lassen. Ein wirklich souveränes Europa eben. Sie schätzt aber auch die gemeinsame Konzeptionsarbeit und den daraus entstehenden Prozess der Ausstellungsentwicklung: Am 22. Juli eröffnete die Ausstellung „daHEIM: Einsichten in flüchtige Leben“, die die jetzt entstehenden Zeichnungen und Installationen in historische Beispiele von Geflüchteten im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts einbetten wird.

„Das Spannende ist, dass alle voneinander lernen“

Für Elisabeth Tietmeyer, die Direktorin des Museums, passt das Vorhaben hervorragend zum Profil des Hauses: „In allen Aktivitäten involvieren wir Besucher oder die Protagonisten selbst. Mit diesem Projekt gehen wir noch einen Schritt weiter, denn es wird vollkommen eigenständig von denen umgesetzt, um die es geht – wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums halten uns im Hintergrund, sind für die administrativ-organisatorischen Aufgaben zuständig und helfen bei der Vermittlung. Das Spannende daran ist, dass alle Beteiligten unglaublich viel voneinander lernen.“

Jeder, der über einen der vielen beschwerlichen Wege nach Deutschland gelangt, habe die Hoffnung, hier ein neues Leben zu finden, glaubt Dachil. Menschen verlassen ihre alte Heimat für einen Traum, einen kleinen oder einen größeren. Sein eigener Traum konnte Schritt für Schritt Wirklichkeit werden: Im Museum kokuratiert er die gerade entstehende Ausstellung, über das Projekt hat er eine eigene Wohnung in Neukölln gefunden und fängt im Oktober ein Kunststudium in der Foundation Class der Kunsthochschule Weißensee an. Seine Kunst, das ist für ihn die Zukunft, auch wenn ihm klar ist, dass das kein einfacher Weg sein wird.

Jasim dagegen weiß nach seinem langen Weg nicht mehr, welcher Schritt der nächste sein könnte. Er hat alles getan, was Deutschland von ihm verlangt, sagt er: Deutsch-, Integrations- und Ausbildungskurse besucht, seinen Fall immer wieder erklärt, Nachweise vorgelegt, Ämter besucht. Er möchte ein neues Leben aufbauen, mit der Kraft seiner eigenen Hände. „I came for the peace, not for the money.“ Wenn Jasim hier nicht bleiben darf, dann weiß er nicht, was er tun, wohin er noch gehen soll. Europa hat er ja schon durchwandert.

Dieser Text erschien im aktuellen SPK-Magazin zum Thema „Heimat“.

Kommentare