Ein Foto kommt selten allein: Fotografische Paare, Reihen und Serien

Die Ausstellung „Ein Foto kommt selten allein“ zeigt erstmals die Neuerwerbungen aus 25 Jahren Sammlung Fotografie. In den drei Kapiteln „Porträt“, „Architektur“ und „Experimente“ beleuchtet die Ausstellung Serien als Methode der Fotografie während ihrer gesamten Entwicklungsgeschichte. Wir präsentieren einige Beispiele aus der Ausstellung.

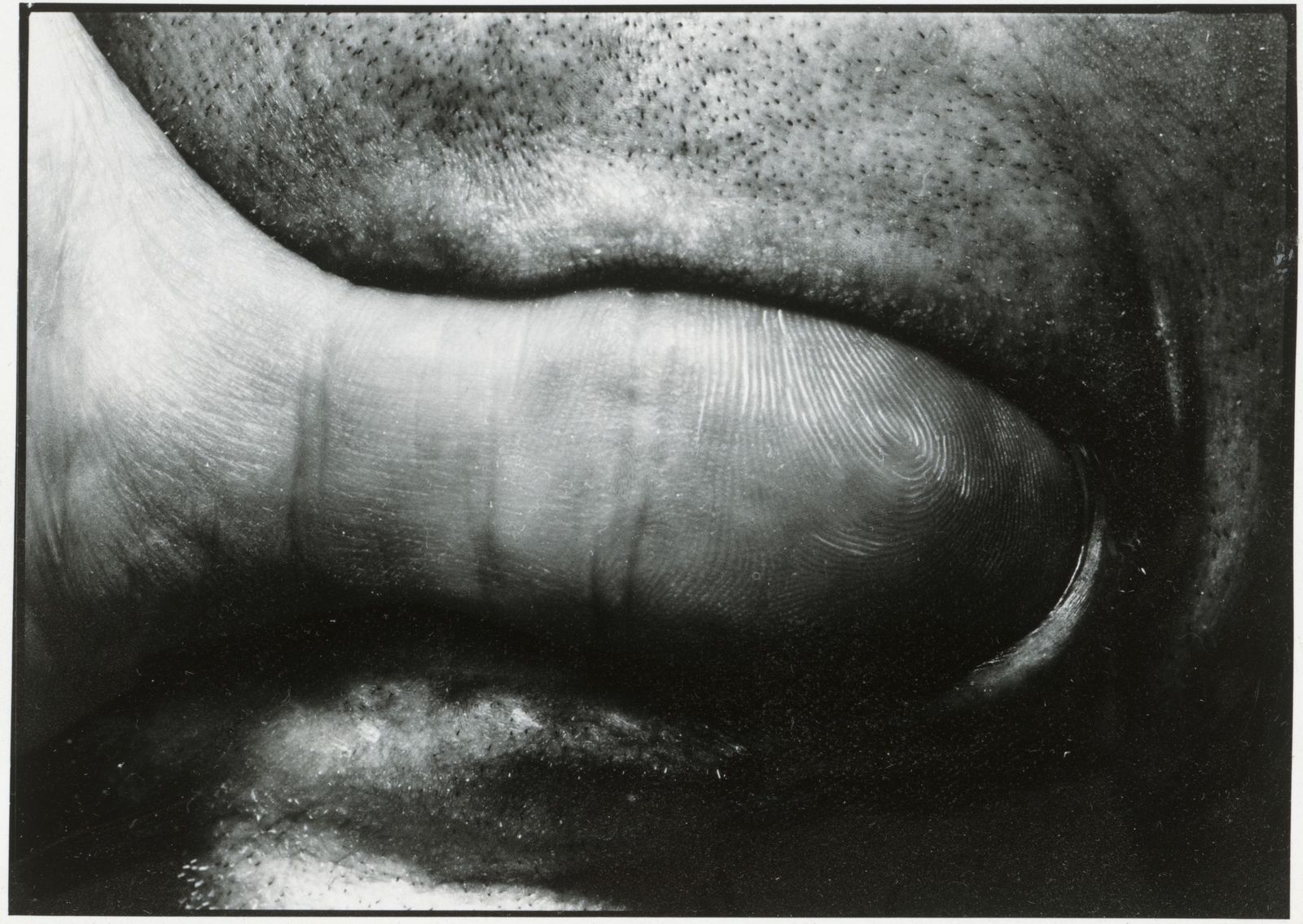

Dieter Appelt (*1935)

Dieter Appelt bedient sich der Sprache seines Körpers, um Urerfahrungen und -ängste menschlichen Daseins auszudrücken. Obwohl der Bildtitel zunächst Gesang assoziiert, stellt seine fotografische Umsetzung einen Zustand qualvollen Verstummens her. Ein Laut, der Emotionen, Sprache und Gedanken freilegen könnte, wird nicht entstehen. Es ist ein selbst-erzwungenes Schweigen, das in der Reihe verdichtet und im Einzelbild unabdingbar wird – und Bildzeichen eines Einzelgängers, dessen magische Erinnerungen die Gegenwart begreifen.

Canto Nr. 1-2, 1987

Silbergelatinepapier, Schenkung Wolf-Dieter Dube 1990 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Canto Nr. 1-2, 1987

Silbergelatinepapier, Schenkung Wolf-Dieter Dube 1990 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Martin Badekow (1892-1961)

Die noch sehr junge und kaum bekannte Marlene Dietrich war das Modell für Martin Badekow, der am Kurfürstendamm ein gut gehendes Porträtstudio unterhielt. Beide waren Profis: den koketten Blick der Dietrich und ihre später so berühmten langen Beine setzte Badekow elegant ins Bild. Er belieferte auch die großen Illustrierten der 1920er Jahre mit solchen Fotografien, die sie gerne als umsatzfördernde Titelbilder verwendeten.

Marlene Dietrich, 1926-1927

Silbergelatinepapier, Schenkung 2006 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Marlene Dietrich, 1926-1927

Silbergelatinepapier, Schenkung 2006 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Claudia Fährenkemper (*1959)

Zwei Bilder aus zwei Serien: Das „Porträt“ einer Rüstung (Serie Armor) und die Fotografie eines Käferkopfes mit einem Rasterelektronenmikroskop (Serie Imago). Zusammen betrachtet fällt die gemeinsame Bildstrategie der beiden Aufnahmen auf: die Reduzierung der Tonwerte, die zentrierte Perspektive und die Vergrößerung auf das gleiche Format. Diese Bildlogik evoziert ein vergleichendes Sehen, das die transformative Macht des Bildes über das reale Ding vor Augen führt.

Silbergelatinepapier, Schenkung der Fotografin 2015 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Imago 64-98-8, 1998 |

Silbergelatinepapier, Schenkung der Fotografin 2015

(c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

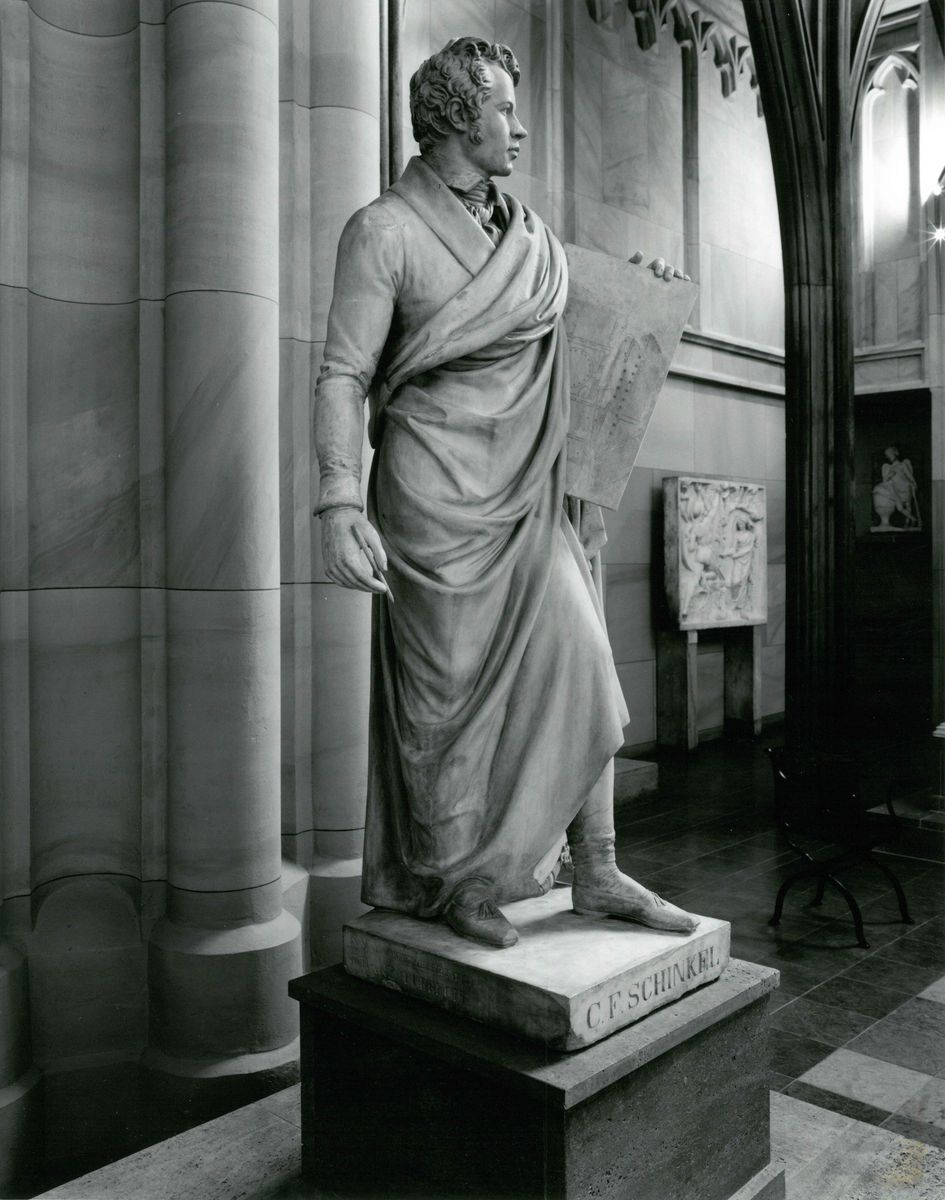

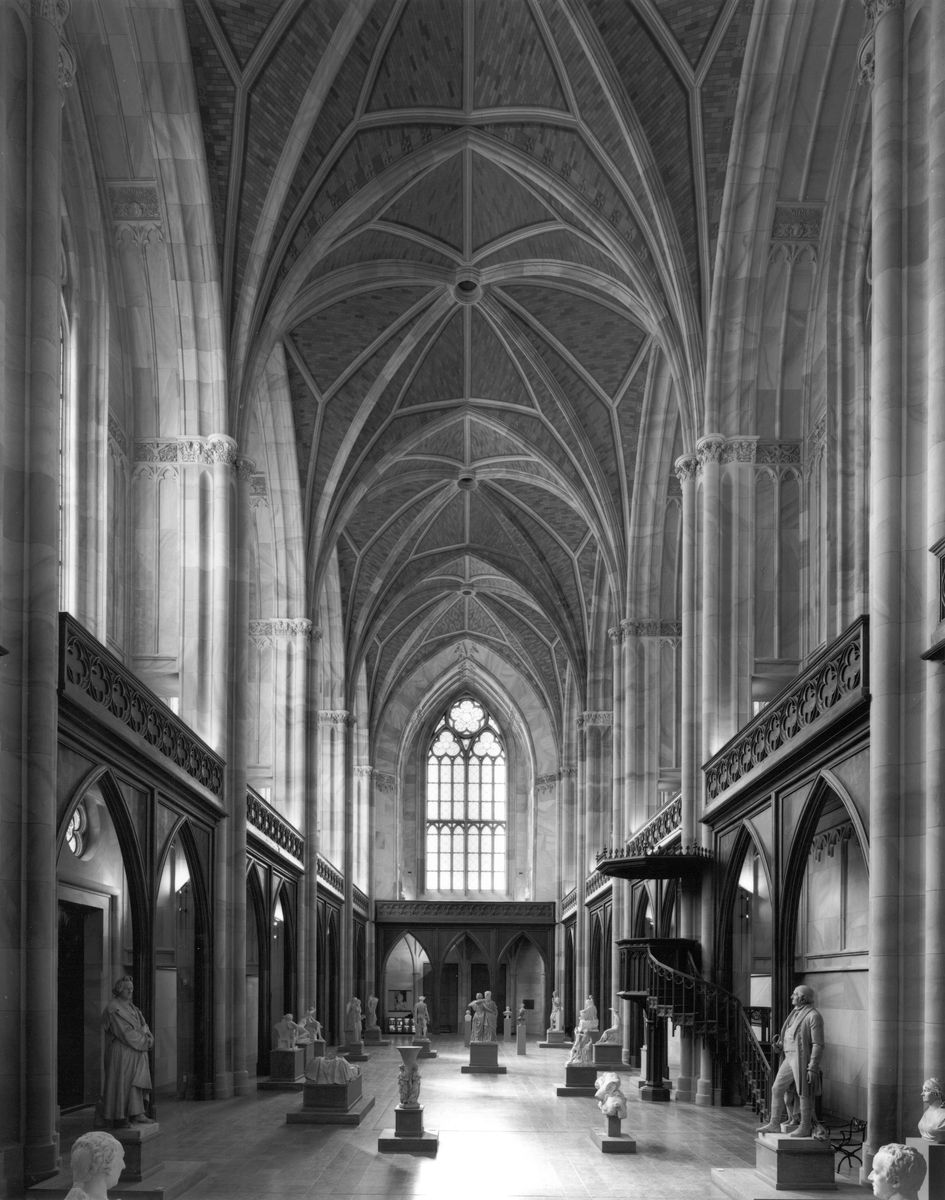

Hillert Ibbeken (*1935)

Die möglichst vollständige Erfassung der Bauten von Karl Friedrich Schinkel war eines der großen Dokumentationsprojekte von Hillert Ibbeken. Die drei Aufnahmen stehen exemplarisch für sein Vorgehen. Mit der streng in der Zentralperspektive der Friedrichswerderschen Kirche platzierten Kamera eröffnet sich der Blick in das weite Kirchenschiff Richtung Altarraum und Westportal. Die Fotografie der in der Kirche aufgestellten Porträtskulptur Schinkels von Friedrich Tieck lässt sich als Hommage an den Architekten dieses großartigen Kirchenraums verstehen.

Friedrichswerdersche Kirche, 1999

Silbergelatinepapier, Schenkung des Fotografen 2012

(c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Friedrichswerdersche Kirche, 1999

Silbergelatinepapier, Schenkung des Fotografen 2012

(c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Friedrichswerdersche Kirche, 1999

Silbergelatinepapier, Schenkung des Fotografen 2012

(c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

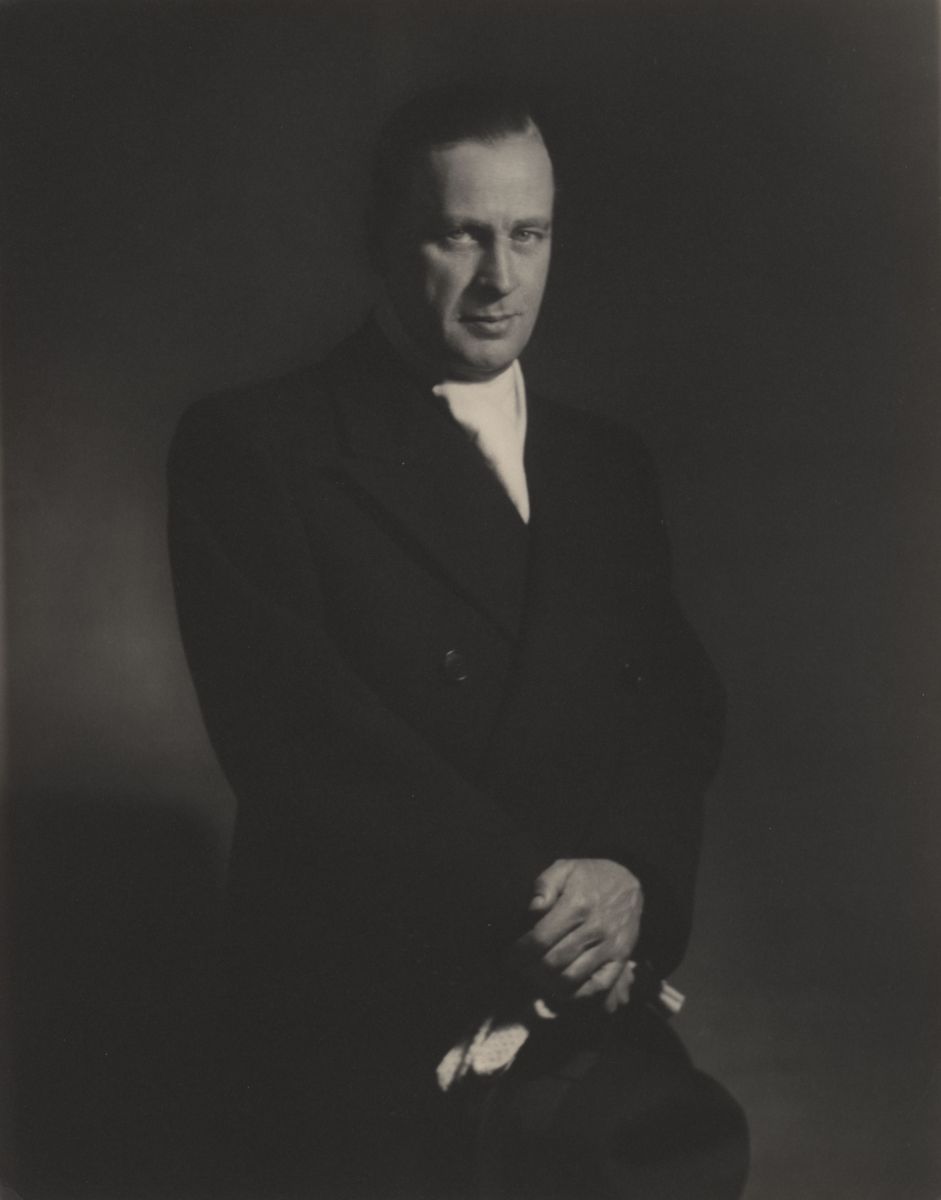

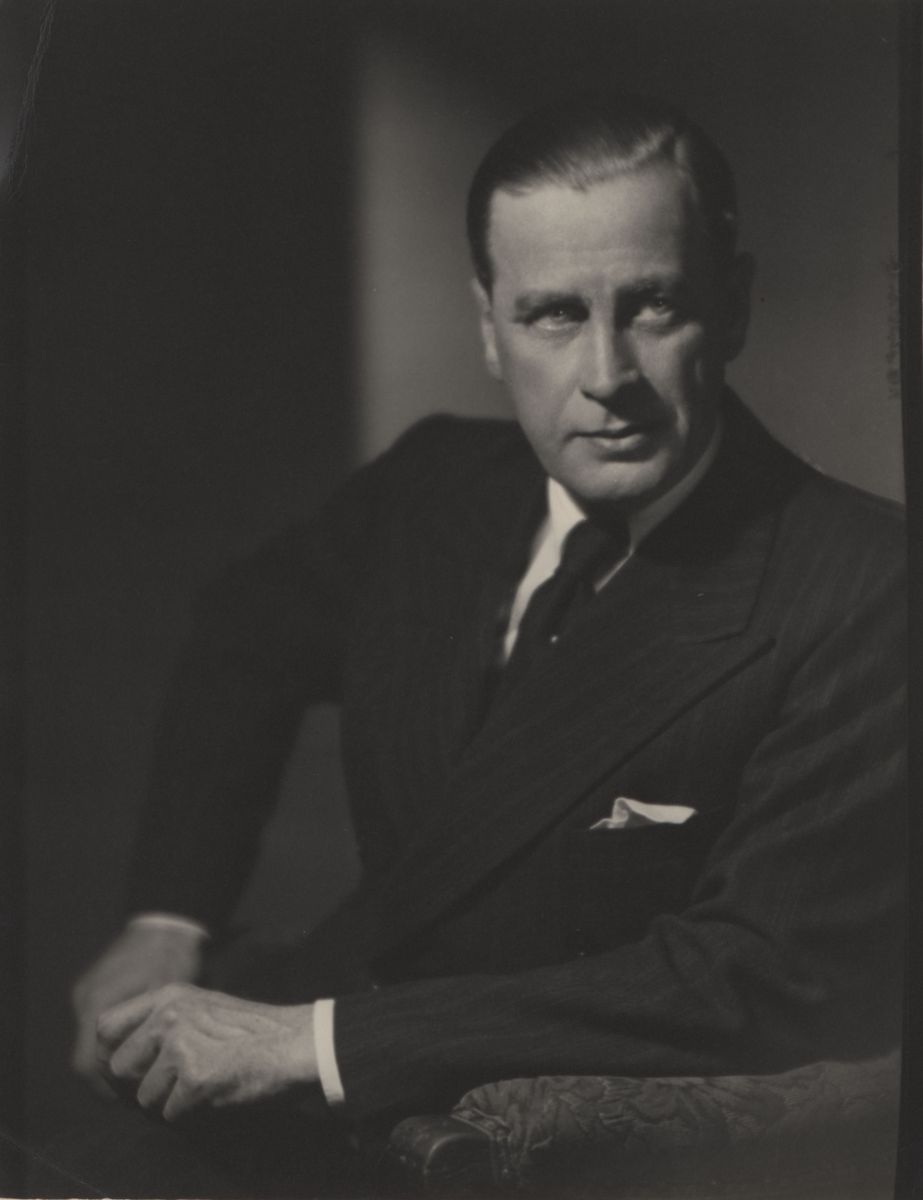

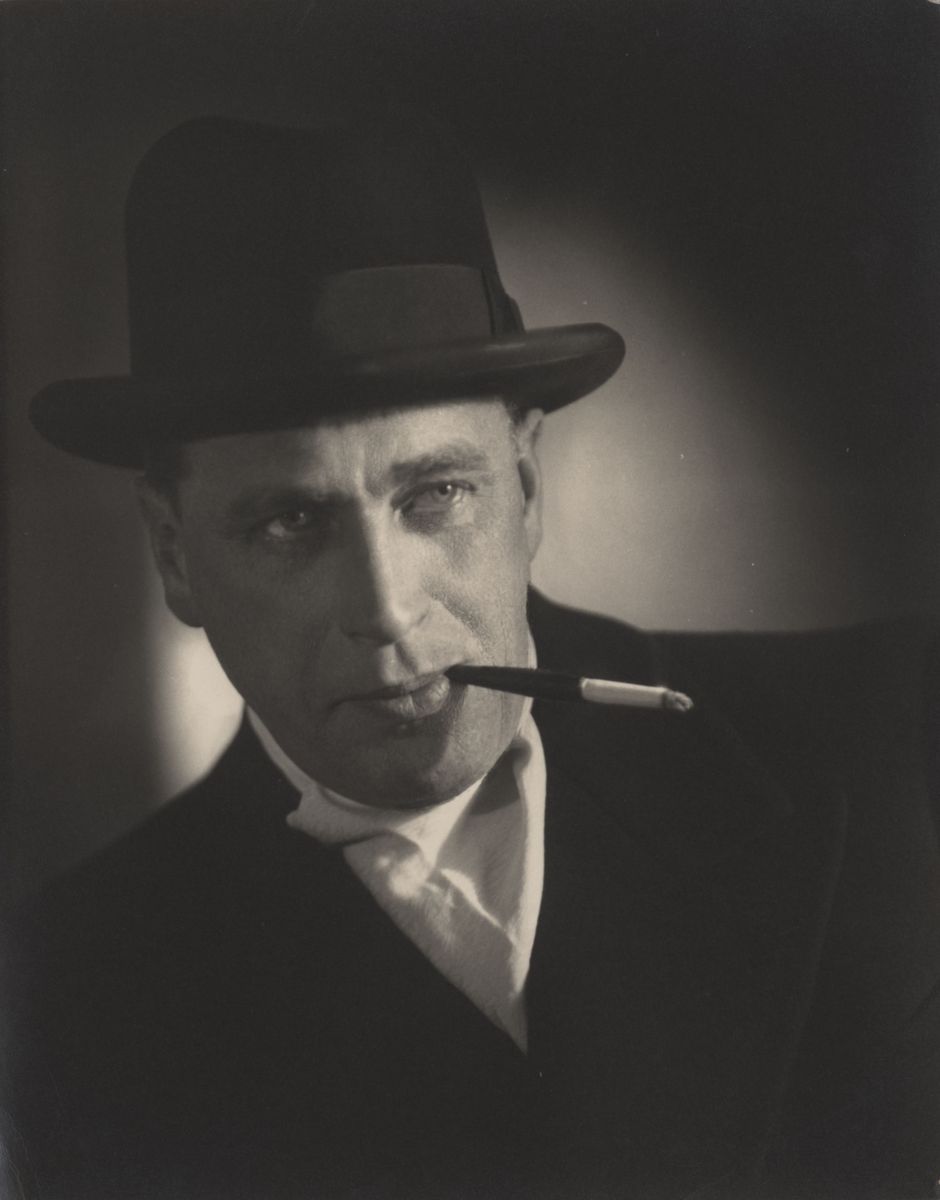

Brigitte von Klitzing (*1914)

Im bekannten Berliner Fotoatelier Sandau und als Standfotografin bei der UFA in Babelsberg machte Brigitte von Klitzing ihre Schauspielerporträts, die für Presse und Werbung sowie für die Schaukästen der Kinos verwendet wurden. Karl Ludwig Diehl und Pola Negri waren in den 1930er-Jahren gefeierte Filmgrößen, die von Klitzing gekonnt und mit einer ausgeklügelten Lichtregie als unnahbare und rätselhafte Stars inszenierte.

Pola Negri, 1937-1938

Silbergelatinepapier, Schenkung der Fotografin 2010 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Pola Negri, 1937-1938

Silbergelatinepapier, Schenkung der Fotografin 2010 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Pola Negri, 1937-1938

Silbergelatinepapier, Schenkung der Fotografin 2010 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Karl Ludwig Diehl, 1937-1938

Silbergelatinepapier, Schenkung der Fotografin 2010 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Karl Ludwig Diehl, 1937-1938

Silbergelatinepapier, Schenkung der Fotografin 2010 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Karl Ludwig Diehl, 1937-1938

Silbergelatinepapier, Schenkung der Fotografin 2010 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

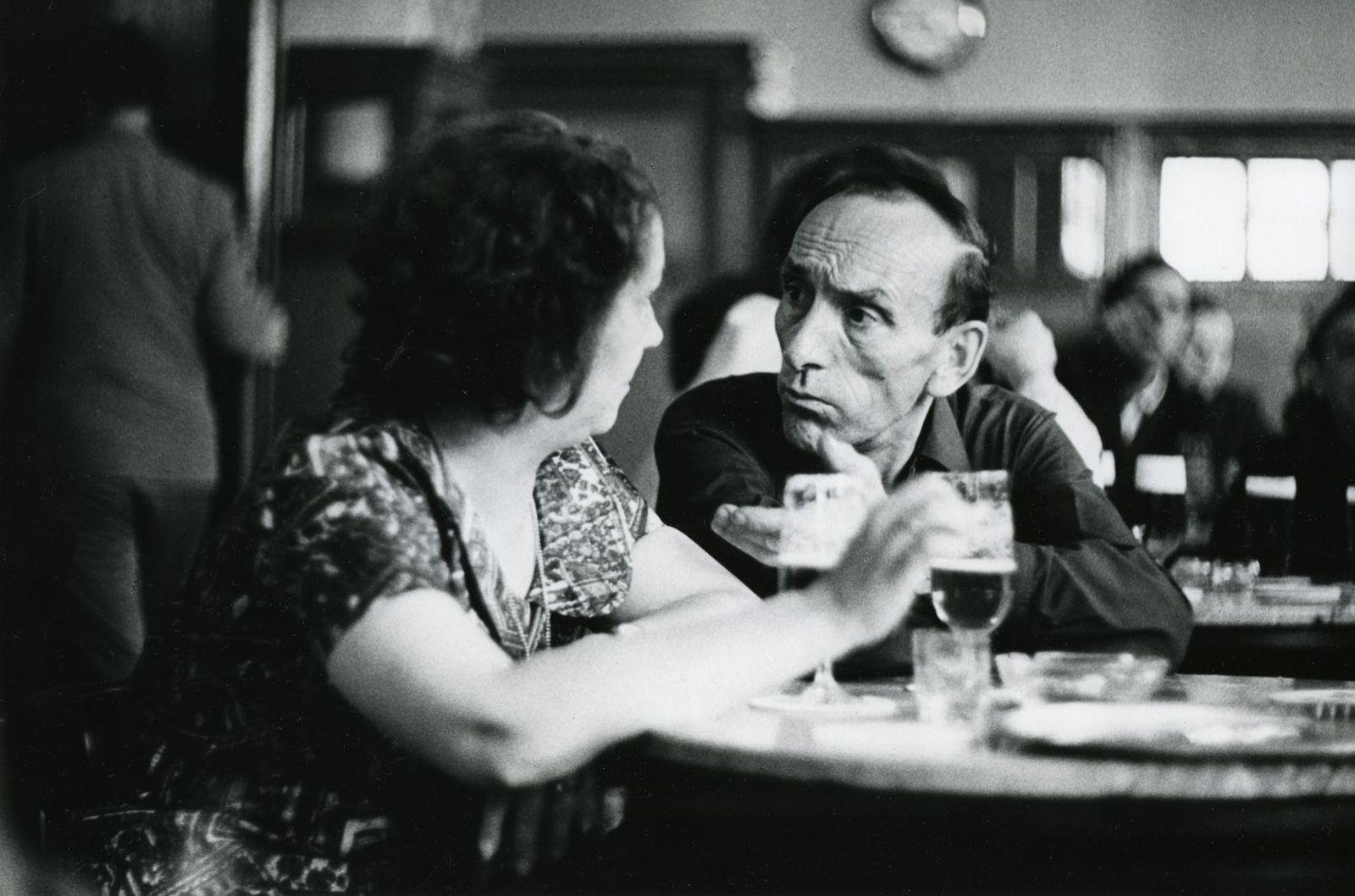

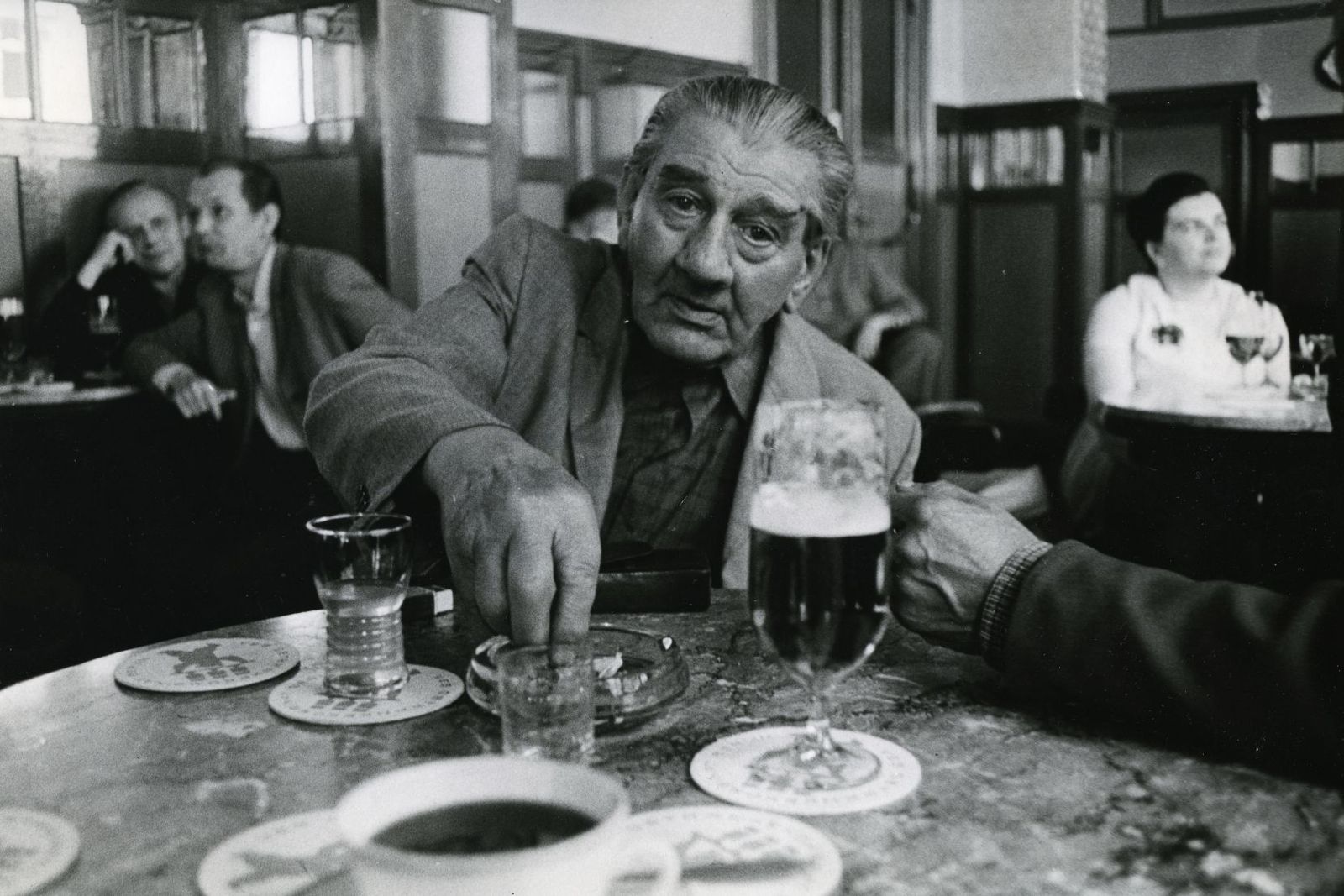

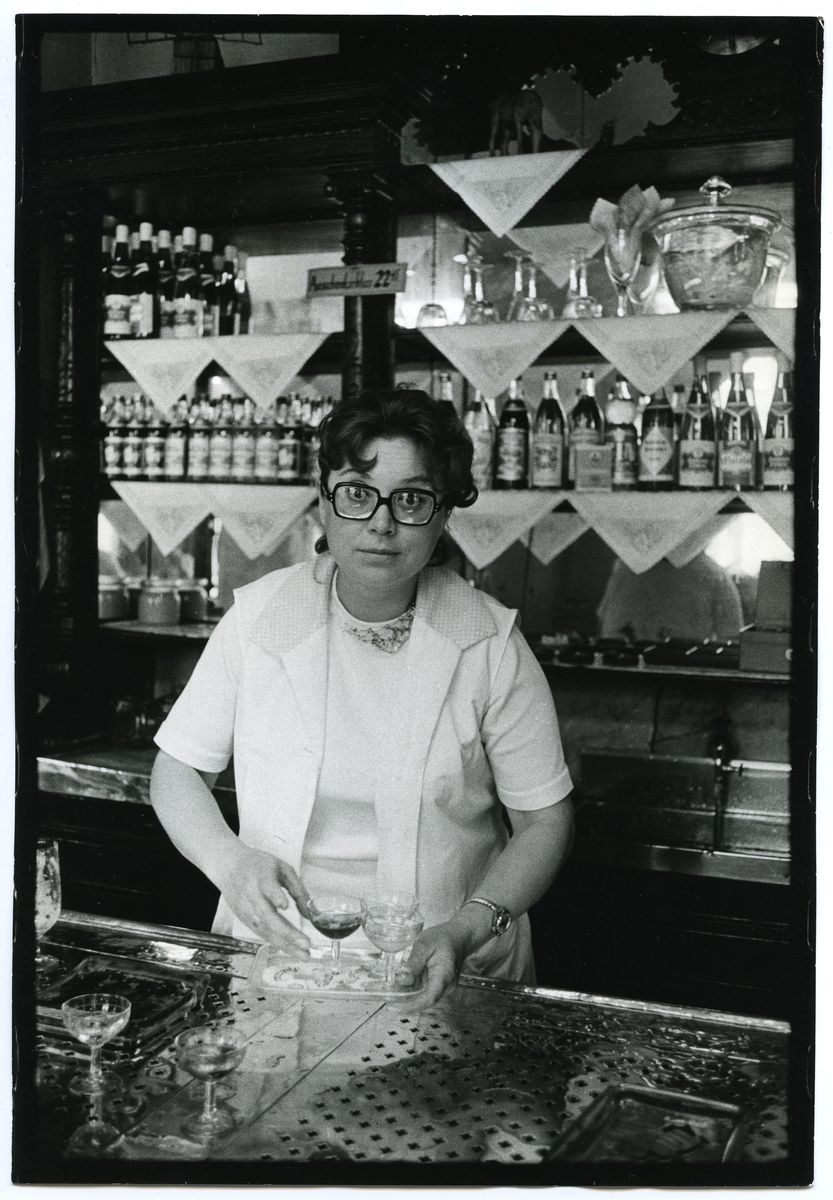

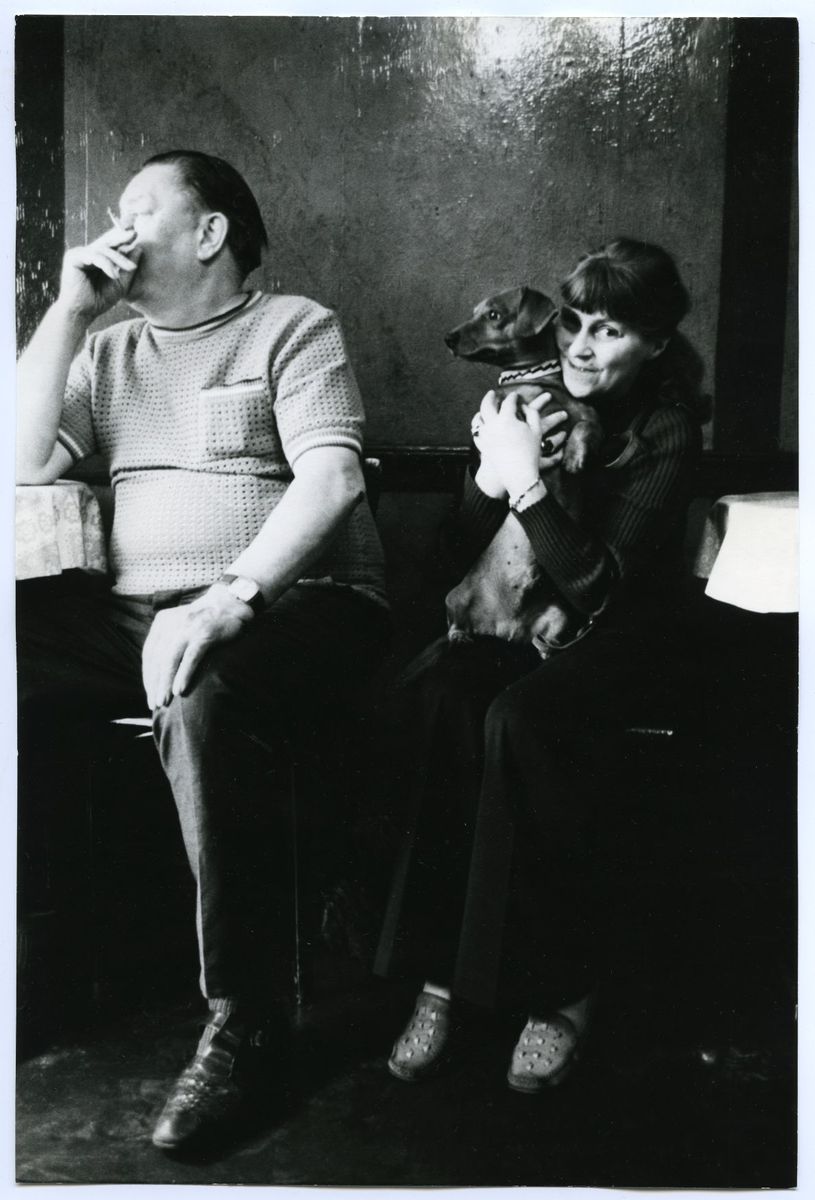

Helga Paris (*1938)

Frei von Sentimentalität, aber doch mit spürbarer Sympathie, schildert Helga Paris das Leben in den einfachen Ostberliner Kneipen. Es sind für sie „die menschlichsten aller Lokale, keine ‘Vorgräber‘, in denen die Hoffnungslosen sich zu Tode soffen.“ Alltag ist als sozialer Kontaktraum beschrieben, der von ebenso skurrilen wie liebenswerten Menschen bestimmt wird – eine szenische Kulisse für bildhaft-eindrückliche Porträts.

Berliner Kneipen, 1975

Silbergelatinepapier, Kauf 2013 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Berliner Kneipen, 1975

Silbergelatinepapier, Kauf 2013 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Berliner Kneipen, 1975

Silbergelatinepapier, Kauf 2013 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Berliner Kneipen, 1975

Silbergelatinepapier, Kauf 2013 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Berliner Kneipen, 1975

Silbergelatinepapier, Kauf 2013 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

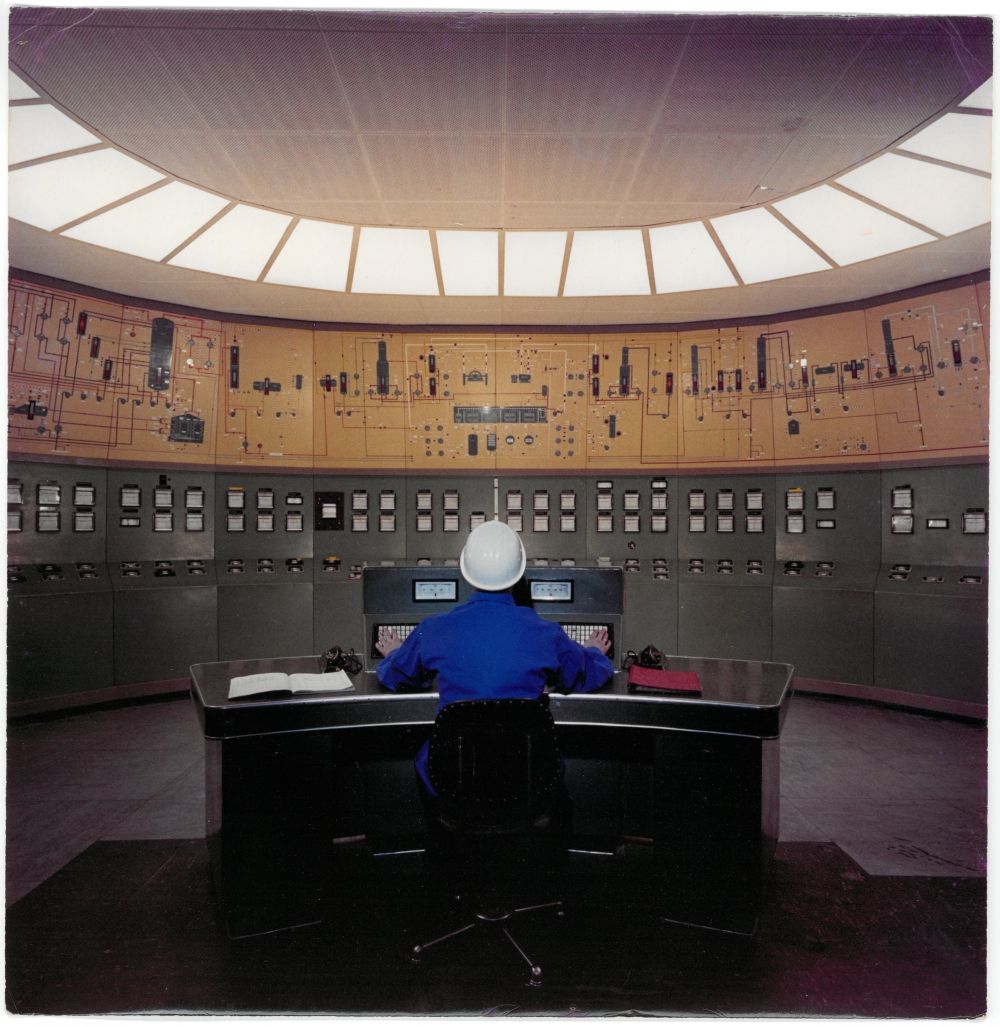

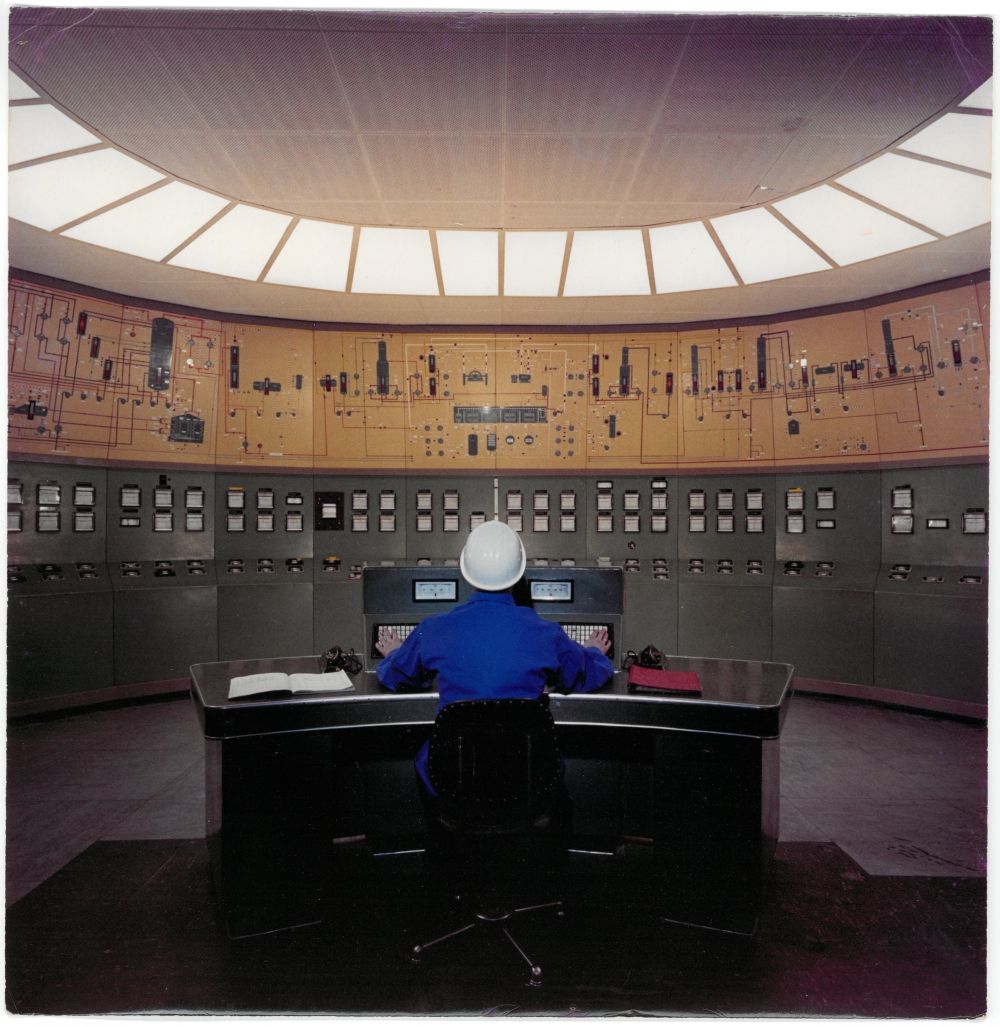

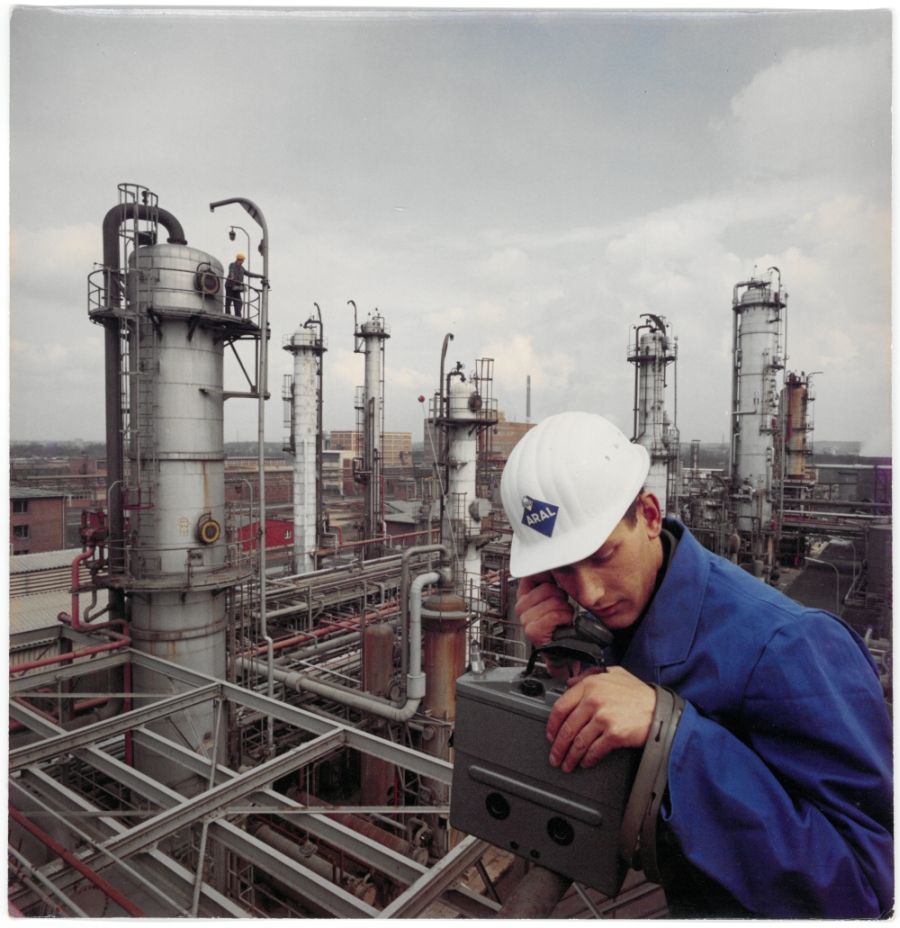

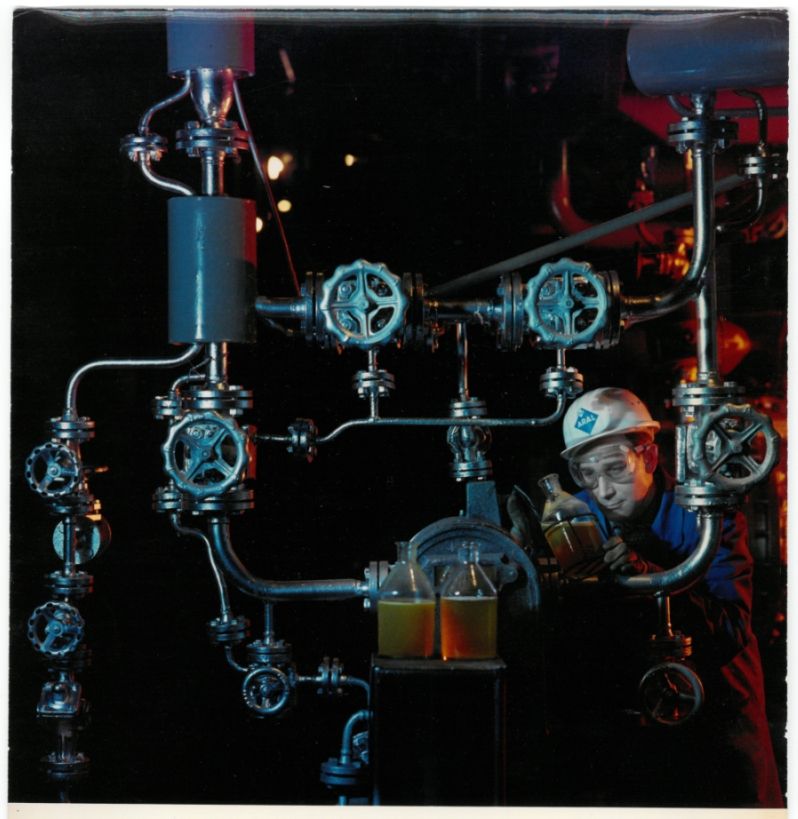

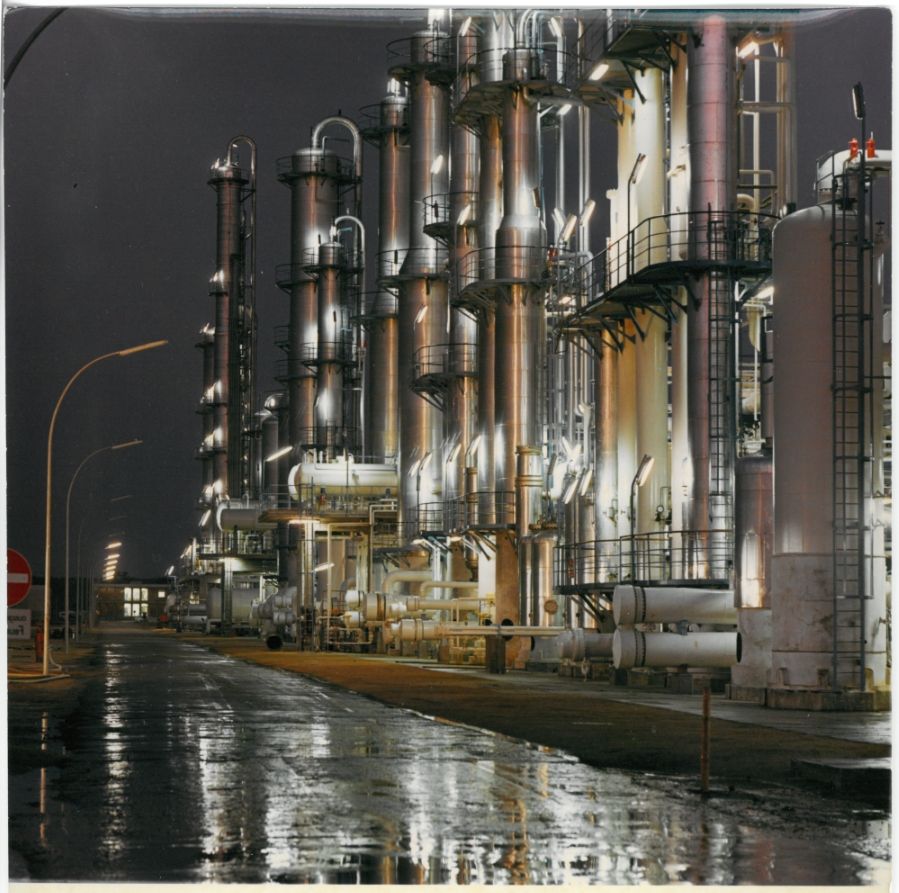

Ludwig Windstosser (1921-1983)

Als führender Industriefotograf der Nachkriegszeit bestimmte Windstosser wesentlich das visuelle Image des westdeutschen Wirtschaftswunders. Seine Bilder aus einer Raffinerie des Ölkonzerns Aral evozieren durch eine kräftige Farbregie die Schönheit der Industrietechnik. Dass er zudem immer wieder Ingenieure und Arbeiter mit ins Bild nimmt, ist kein Zufall: Sie werden zum Symbol für die Beherrschbarkeit der Technik.

Aral, Benzin-Raffinerie, 1967

Farbpapier, Schenkung Peter Windstosser 2007 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Aral, Benzin-Raffinerie, 1967

Farbpapier, Schenkung Peter Windstosser 2007 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Aral, Benzin-Raffinerie, 1967

Farbpapier, Schenkung Peter Windstosser 2007 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Aral, Benzin-Raffinerie, 1967

Farbpapier, Schenkung Peter Windstosser 2007 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Aral, Benzin-Raffinerie, 1967

Farbpapier, Schenkung Peter Windstosser 2007 (c) Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

Die Ausstellung „Ein Foto kommt selten allein. Paare, Reihen und Serien aus der Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek“ findet noch bis zum 3. Juli 2016 im Museum für Fotografie statt.

Kommentare