Schwierige Verbindung. Die Stahl- und Glasfassade der Neuen Nationalgalerie

Die Ausstellungshalle der Neuen Nationalgalerie erhält ihre transparente Leichtigkeit durch die Kombination aus einer modernen Tragestruktur aus Stahl mit großflächigen Fassadenverglasungen. Unsere Redakteurin Constanze von Marlin erläutert Schäden, Mängel und Sanierungsmaßnahmen.

Ludwig Mies van der Rohe nutzte bei der Neuen Nationalgalerie die konstruktive Logik eines Bauwerks aus Stahl und Glas dazu, ultimative Schlichtheit zu erzeugen. Gleichzeitig ermöglichte sie die räumliche Freiheit eines stützenlosen Raums, dessen transparente Fassade die Grenze zwischen Innen und Außen verschwimmen lässt. Doch Mängel wie Kondensat an den raumhohen Fenstern sind teilweise schon seit der Bauzeit bekannt. „Im Rahmen der Grundinstandsetzung der Neuen Nationalgalerie besteht die Herausforderung darin, die Fassaden funktional im Hinblick auf die Verkehrssicherheit, auf Einflüsse durch Wind, Temperaturschwankungen und Schnee sowie auf allgemeine Sicherheitsanforderungen zu ertüchtigen“, erläutert Daniel Wendler von David Chipperfield Architects. „Gleichzeitig sind denkmalpflegerische Belange zu wahren und das Werk Mies van der Rohes zu schützen.“

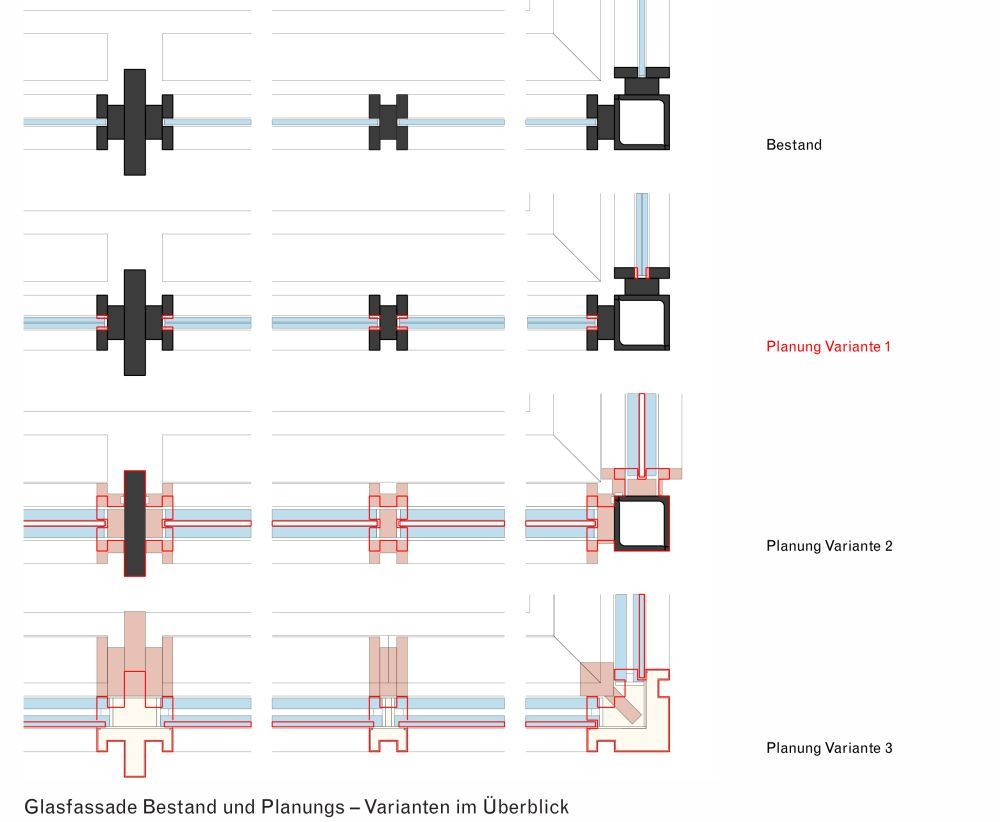

Im Befund geht es im Wesentlichen um die Stahlelemente, die wegen Tauwasserbildung stark korrodiert sind, statische Unterdimensionierung der Gläser, Kondensat aufgrund der fehlenden thermischen Trennung der Fassadenkonstruktion, weil die Stahlprofile die Wärme oder Kälte nach innen leiten, und Glasbruch durch Verformungen der Metallrahmen infolge von Temperaturausdehnungen. Der Kondensatanfall tritt insbesondere im Winter bei Temperaturen unter 5°C in Erscheinung. Im Zuge der Vorplanung untersuchte das Büro David Chipperfield Architects Fassadenvarianten, die mehr oder weniger in die bestehende Substanz und damit in das stringente Konzept eingreifen und entsprechend unterschiedliche Eigenschaften mitbringen.

Zum Planungsziel gehört, die Substanz bestmöglich zu erhalten, Kondensat zu vermeiden, die Fassade energetisch zu verbessern, Verkehrssicherheit herzustellen sowie die Bauteilausdehnungen und -bewegungen zu berücksichtigen. Der Projektleiter Daniel Wendler und sein Team haben in einem ersten Schritt ausgehend vom Bestand einen Teilbereich der Fassade in unterschiedlichen Varianten betrachtet:

• In Variante 1 wird die ursprüngliche, bauzeitliche Verglasung durch ein Verbundsicherheitsglas ausgetauscht, das aus zwei teilvorgespannten Gläsern besteht, die durch eine reißfeste Folie verbunden werden. Beim Herstellungsprozess werden die Gläser erhitzt und schockartig abgekühlt, um sie widerstandsfähiger gegen Biegebelastungen und temperaturbedingte Spannungen zu machen. Die Fassadenpfosten, Rahmenprofile und Glasleisten bleiben erhalten. Die Fassadenkonstruktion wird nicht thermisch getrennt und es wird keine Isolierverglasung eingebaut.

• In Variante 2 bleiben die Fassadenpfosten und Eckpfosten erhalten. Eine Isolierverglasung wird eingebaut. Aufgrund der erforderlichen Mindeststärke der Isolierverglasung von sieben Zentimetern können in dieser Variante die Rahmenprofile und die Glasleisten nicht in der bauzeitlichen Geometrie erhalten werden.

• In Variante 3 wird die Fassadenkonstruktion vollständig thermisch getrennt. Dies führt zum Verlust der gesamten bauzeitlichen Fassadenkonstruktion und damit zu einer elementaren Veränderung der Ästhetik.

Wegen der gravierenden Veränderung des architektonischen Erscheinungsbildes und des Substanzverlusts der Fassadenkonstruktion wurde der Einbau einer Isolierverglasung ausgeschlossen. Aus diesem Grund scheiden die Varianten 2 und 3 aus der Planung aus. Unter Beachtung des Denkmalschutzes gewährleistet Variante 1 bei größtmöglichem Substanzerhalt die Verkehrssicherheit des Glases – dabei wird in Kauf genommen, dass sich unter bestimmten Bedingungen weiterhin Kondensat bilden wird.

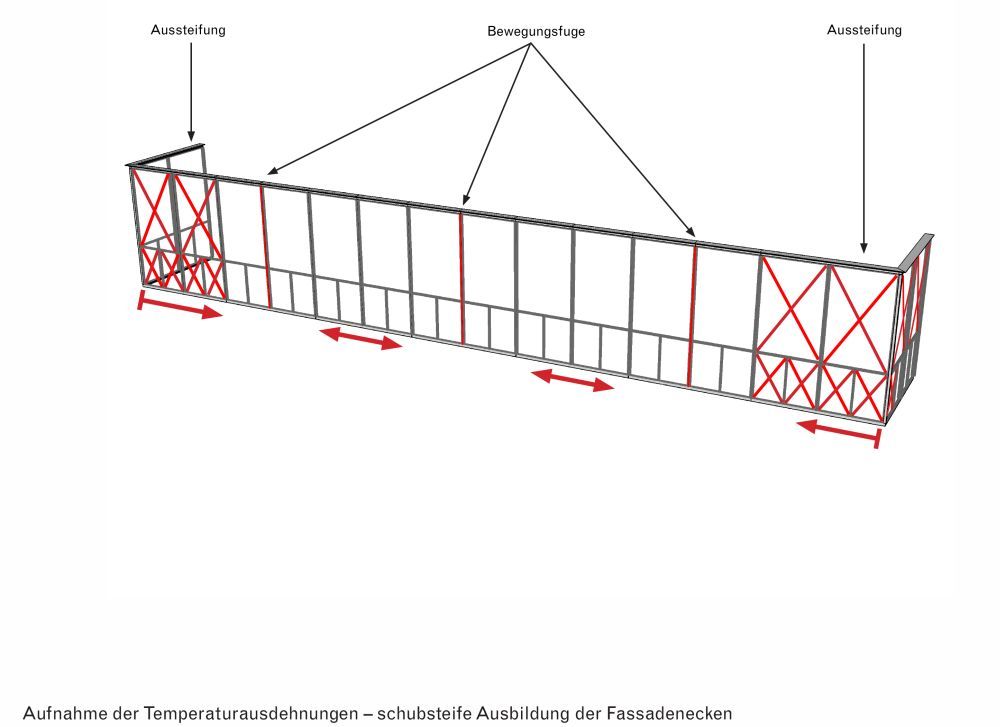

Zum Einbau der neuen Verglasung müssen die Glasleisten eingekürzt werden, da sich die neue Glasstärke statisch bedingt gegenüber der bauzeitlichen erhöht. Daher müssen die Verglasung und die Glashalteleisten demontiert werden. Außerdem müssen pro Fassadenseite je drei Dehnpfosten eingebaut werden, um zu verhindern, dass das Glas in Zukunft weiterhin durch die temperaturbedingte Verformung der Stahlkonstruktion der Fassade beschädigt wird. Das Dehnpfostendetail wird dem Aussehen nach weitestgehend den Bestandsprofilen entsprechen. In den Gebäudeecken werden jeweils in den letzten beiden Feldern die Gläser mit der Stahlkonstruktion verklebt, so dass steife Eckbereiche entstehen, um zukünftig Glasbruch zu vermeiden. Darüber hinaus wird die Verbindung zwischen Dach und Fassade modifiziert. Besonders ist hier, dass das Dach ohne feste Verbindung gehalten wird, um Bewegung zwischen Dach- und Fassadenträger zu ermöglichen. Dafür wird der durchgehende Flachstahl vom Dachträger getrennt und durch Einzelschwerter im Bereich der Pfosten mit geringerer Materialstärke ersetzt.

Als letzte Maßnahme werden die Oberflächen der Stahlelemente restauratorisch bearbeitet und der Korrosionsschutz sowie die Fassadenbeschichtung erneuert. Auf diese Weise kann das bauzeitliche Erscheinungsbild entsprechend der denkmalpflegerischen Zielsetzung unter möglichst hohem Erhalt materieller Substanz bewahrt werden.

schmedding.vonmarlin.

Kommentare

Gute Idee mit dem Blog!

Die Variante 1 ist wirklich „alternativlos“ !